ظهيرة ذلك اليوم من آذار /مارس 2015، كان البيت هادئاً على غير عادته، عند عودتي من العمل، لم يكن هناك أحد في المنزل سوى أختي التي كانت تحزم بعض الأغراض. أدركت فوراً أن القرار بالمغادرة الذي كنت وأختي نعارضه لأسابيع قد اتخذ.

سنغادر المنزل الذي ترعرعنا فيه، ولنا في كل زاوية منه ذكرى ورواية، فليس من الحكمة البقاء في بيئة تعج بالمقاتلين والمسلحين في كل شارع، لا سيما أولئك الذين نستطيع رؤيتهم على سقف المنزل المجاور من شبابيك الطابق الثاني ملتصقين بأسلحتهم على الدوام، وعيونهم تبحث عن الضحية القادمة لفوهات بنادقهم. لقد بدا واضحا من استنفارهم الدائم أن الحرب التي اشتعلت شرارتها شمالا آتية نحونا لا محالة.

حزمنا بعض الأغراض، الثياب، جوازات السفر، شهادات الجامعة، الصور، ولم تكن نظرة الوداع الأخيرة متاحة، فقد توجهنا في الظلام، وسط انقطاع التيار الكهربائي، إلى شقة أخرى استأجرها أبى على بعد بضعة كيلومترات في مدينتي تعز. هكذا بدأت رحلتي “كنازحة داخلياً” – أي “IDP” كما تختصر الوكالات الإنسانية تسميتنا – وبت رقماً إحصائياً آخر في حرب اليمن.

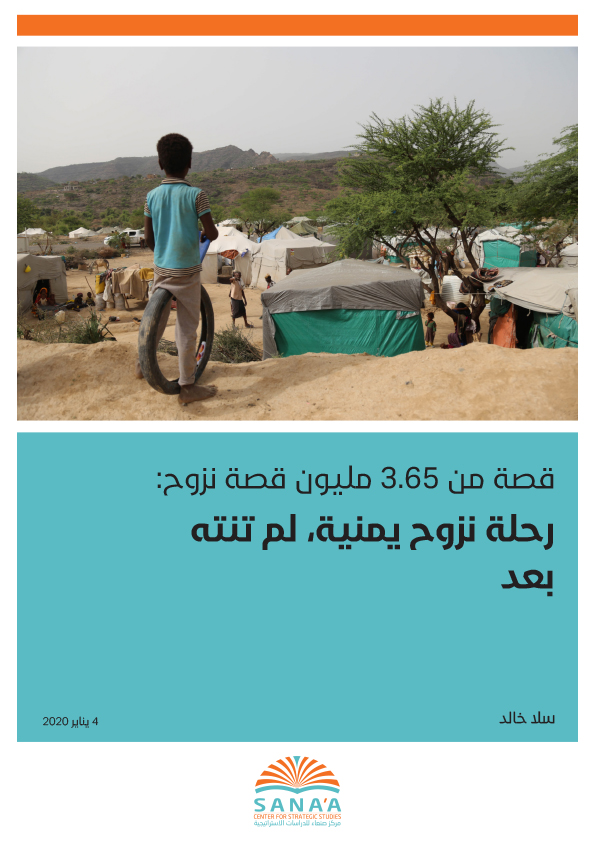

لا أدري كم كان ترتيبي ضمن حوالي 3.65 مليون يمني[1] خاضوا تجربة النزوح خلال خمس سنوات من الصراع. ومع تفاقم الحرب واستمرارها، اختار الكثيرون، مثلي ومثل عائلتي، مغادرة اليمن وأصبح هناك أكثر من 375 ألف يمني يتوزعون بين إثيوبيا وعُمان والصومال والسعودية وجيبوتي والأردن ومصر والسودان ودول أخرى.[2] غادر القلة ممن يمتلكون إمكانيات السفر خارج اليمن، وبسبب الفقر وصعوبة السفر بقي أناس أكثر بكثير يحاولون الهروب والابتعاد عن جبهات الحرب، ووجدوا أنفسهم عالقين يتنقلون بين منطقة وأخرى داخل اليمن يستأجرون الغرف والشقق، ينتقلون للسكن مع أقربائهم ويملؤون مخيمات وملاجئ النازحين داخلياً، وبعضهم كانت أرصفة الشوارع وحدها سكنا لهم دون فاصل بين الأرض والسماء.

تختلف الظروف كما تختلف القصص ولكن حسب تقرير جديد نشره “مركز رصد النزوح الداخلي” فإن النازحين داخلياً في الريف اليمني يعانون من نقص الخدمات وفرص العمل ويعتمدون أكثر على المساعدات الإنسانية. وبحسب التقرير، ينزح الكثيرون إلى المدن سعياً وراء فرص عمل، بينما العديد من النازحين داخلياً، خاصةً من المناطق الريفية والذين كانوا يملكون الأراضي، عبروا عن رغبتهم في العودة إلى منازلهم، ولا أحد يعلم كم من الوقت ينتظرهم قبل تحقيق هذه الرغبة، وهناك آخرون يعملون لبناء حياة جديدة في مدن أخرى.[3]

تتربع مدينتي (تعز) فوق تلال صخرية متفاوتة، على بعد 270 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء. بعض الشوارع مليئة بالمنحدرات والمشي فيها بمثابة ممارسة للتمارين الرياضية. قبل الحرب، كانت تعز تشتهر بجبل صبر الذي تنام على سفحه كحارس أزلي، وكوجهة للنزهات في عطلة نهاية الأسبوع إذ يطل على المدينة التي يبلغ عدد سكانها 600 ألف. كانت المدينة أيضاً مميزة بأجبانها المملحة والمدخنة والتي تؤكل مع الحلويات والشتني، أما الآن، فهي مدينة معروفة بجبهات الحرب والحصار والأزمات الإنسانية.

بدأ التحالف العسكري بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة شن غارات جوية على اليمن في 26 مارس / آذار 2015، حين انخرط في الحرب بهدف طرد المتمردين الحوثيين من العاصمة صنعاء، وإعادة السلطة للحكومة بقيادة عبدربه منصور هادي، كما أعلن بيان التحالف يومها.

في تلك الأيام، كان الحوثيون قد صبوا تركيزهم على عدن، المدينة التي فر إليها الرئيس هادي. مر المقاتلون الحوثيون عبر تعز في طريقهم إلى القتال في عدن، لكن تعز لم تكن مجرد طريق عبور، فقد بقي البعض منهم فيها وأصبح تواجدهم في الشوارع منظراً يوميا معتاداً، ما أوحى بتحول هادئ للسلطة في الوقت الذي لم يكن القتال البري قد بدأ بعد. تم تأجير المنزل المجاور لنا في شقتنا التي انتقلنا إليها للتو، لأحد السكان المحليين، وقد بات معروفا أنه عضو في جماعة الحوثيين المسلحة، وبدلاً من انتقال عائلته معه، امتلأ المنزل بالمقاتلين كثكنة عسكرية، ولم يعد سكنا عائليا بعد، وحين بدأ التحالف شن هجماته الجوية على عدن وعلى مشارف تعز، أدرك أهلي كغيرهم من سكان الحي، أنها مسألة وقت فقط، قبل أن يلفت جارنا الجديد الانتباه، ويصبح ومن معه مصدر خطر مركب من الأرض والسماء معا.

الهروب بضعة كيلومترات لا يكفي للنجاة من الغارات الجوية

في الليلة الأولى، لم احتمل التواجد في الشقة الجديدة التي كانت خالية من الأثاث باستثناء بعض المراتب على الأرض. أما الجدران فكانت عارية أيضاً ولم يتدل منها سوى الأغطية التي وضعناها لتؤدي وظيفة الستائر على النوافذ. كان التيار الكهربائي مقطوعاً، فذهبت مع أختي إلى كافيه قريب لنرفه عن أنفسنا باحتساء قهوة مثلجة واستخدام الانترنت لساعة من الزمن. رحب بنا صاحب المقهى ولكنه صدمنا بإخبارنا أن المولد الكهربائي متوقف عن العمل، لأن وقود الديزل معدوم كليا في السوق.

عدنا أدراجنا إلى الشقة. ولتمضية الوقت استعنت بمصباح قابل لإعادة الشحن لأتابع قراءة كتاب بدأت قراءته قبل أسابيع، (1919) للكاتب المصري أحمد مراد، وقد لفت نظري هذا المقطع: “طالما ما متناش يبقى في أمل…وهيبقلنا شأن كبير أوي أوي…هافكرك وهنحرر البلد دي من الأوساخ…مش هنموت هنا زي الكلاب يا صاحبي”. لا أزال احتفظ بصورة لهذا المقطع على هاتفي المحمول. أنا لست من الأشخاص الذين يؤمنون بالعلامات التي توحي بأن الكون يحاول إخباري بشيء ما ولكن في تلك اللحظة كنت بحاجة لأن أؤمن بأنني سأنجو.

عندما استيقظت في الصباح الباكر للذهاب إلى العمل، شممت رائحة الخبز الذي تعده أمي في المطبخ. لم ترق لي تلك الرائحة قط ولكنها في تلك اللحظة بعثت شعوراً بالاطمئنان. كانت الشوارع هادئة والسيارات مركونة على جوانبها بسبب شح الوقود، وعند وصولي إلى العمل في شركة لتصدير البضائع اليمنية كان الإحباط واضحا على الجميع، وهم يتذمرون لأنهم لم يتمكنوا من شحن هواتفهم أو كي ملابس العمل والحجابات بشكل خاص. طُلب منا أخذ إجازة ريثما تهدأ الأمور، ولكنها لم تهدأ قط.

مر الوقت ببطء شديد خلال ذلك الأسبوع. أمضينا وقتنا في الشقة وكانت لعب الورق تسليتنا الوحيدة. أما في الخارج، فقد بدا أن الحياة توقفت: لا كهرباء، لا وقود، لا مواصلات عامة. كانت الحرب في بدايتها، وكانت الناس تخاف من الخروج ولا تخرج إلا للضرورة.

بعدها بأسبوع واحد، وتحديداً قبل صلاة الجمعة، هز الحي انفجار مدو، أمسكت بحجابي وهرعت إلى الرواق حيث وجدت أختي تتكئ على الحائط قبل أن تنهار وترتمي على الأرض من وقع الصدمة. ساعدتها مع أمي على الوقوف وهرعنا إلى الجهة الأخرى من الشارع حيث يسكن أخي وأختي الأكبر مني مع عائلتيهما. رأينا الدخان يتصاعد من قاعدة عسكرية قرب مدرستي القديمة آخر الشارع، عاودتني الذكريات حين تعرضت تعز لقصف عشوائي في 2011، خلال الاشتباكات بين القوات الموالية لعلي عبد الله صالح، – الرئيس حينذاك – وبين القوات المناهضة له، لكن هذا الانفجار كان تجربة مختلفة كلياً، إنها غارة جوية.

حشرنا أجسادنا تحت السلالم في قبو المبنى الذي وصلنا إليه، بينما وقف والدي في الخارج يشاهد الضربات الجوية التي تستهدف الحي، وأنا أتمنى أن يدخل إلى المبنى ليحتمي معنا، إذ كان صوت الانفجارات مدوياً. في الوقت ذاته، كنت أرغب أن نخرج نحن إليه، فقد كنت أخشى أن ينهار المبنى فوق رؤوسنا، وأنا أراقب أختي وبناتها وزوجة أخي وهن يبكين من الرعب. الوحيدة التي كانت تبتسم هي ابنة أختي الصغرى إذا كانت سعيدة أننا مجتمعين سوياً.

استمر الوضع على هذا المنوال قرابة اسبوعين، كانت يداي تبردان وعيناي تجحظان عند سماع تحليق الطيران بينما أحاول أن أسيطر على دقات قلبي المتسارعة. في ذلك الوقت، شعرت أن وجودي لا يهم أحدا سوى عائلتي.

لجأت إلى تويتر وانضممت إلى حملات السوشيل ميديا الساعية لإنهاء الحرب: “أقسم بالله، أشعر أن هذا غير مجدٍ. نحن نهدر طاقتنا في إخبار العالم ‘كفى حرب’ ولكنها غير كافية لهم أبداً. #اليمن #كفاية_حرب”. كنت أعرف أن كل هذا بلا جدوى ولكنني ارتحت قليلاً وأحسست أنني ما زلت أمتلك صوتاً مسموعاً بطريقة ما.

أصبح البقاء لمدة أطول في تعز أمراً لا يطاق. كان هناك ثلاثة خيارات: الحديدة التي تبعد 250 كيلومتراً شمال غربي تعز والتي كانت لا تزال آمنة في ذلك الوقت؛ القرية التي تنحدر منها عائلتنا والتي تقع على مشارف تعز؛ ومدينة إب التي تبعد 60 كيلومتراً شمال تعز. كانت الحديدة بعيدة جداً، أما بالنسبة لقريتنا، فالذهاب إليها لم يكن بالخيار الجيد لأن الخدمات محدودة جداً هناك، وبالتالي اخترنا الذهاب إلى إب.

اليوم التالي، حزمنا حقائبنا وأقلتنا سيارتان: (والداي، أختاي، صهري، أخي وزوجته، خمسة من أولاد أخوتي، وأنا). كنت آخر من صعد في السيارة فقد كنت أخشى استهدافها.

الاعتياد على الحرب

صليت ألا تستهدفنا غارة جوية، وفي غضون عشر دقائق أصبحنا خارج حدود المدينة وبعيداً عن الطائرات المحلقة. كانت الرحلة سلسة بعد هذه النقطة، لا سيما أننا غادرنا تعز في بداية الحرب قبل أن تجعل الحواجز ونقاط التفتيش السفر داخل اليمن صعباً. عندما وصلنا إلى إب، نزلنا في أول فندق صادفناه. كان جديداً وكبيراً، بعيداً عن مركز المدينة. تشاركت غرفة مع أختي، وكما كنا نفعل في تعز، أمضينا الساعات والأيام نقرأ ونلعب الورق. لم يكن هناك ماء ساخن أو غرفة غسيل، والمولد الكهربائي يعمل فقط، من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً، لنشحن هواتفنا ونستخدم شبكة الواي فاي الضعيفة خلال هذا الوقت، ولم نخرج لاستكشاف المدينة إلا نادراً.

بعد حوالي ثلاثة أسابيع، قررنا المجازفة والعودة إلى تعز. كنا ندرك أننا لن نستطيع العودة إلى بيتنا ولكن، حسب ما علمنا، كانت حدة الغارات الجوية قد خفت. نحن ننتمي إلى هذه المدينة، وكنا نأمل أن ننجو من الحرب، عدنا إلى الشقة التي استأجرناها سابقاً، خاصةً بعد أن دُمرت القاعدة العسكرية المجاورة. وهكذا وجدنا المدينة وقد عمها الهدوء لفترة قصيرة فقط، قبل أن تأخذ الحرب منحى آخر وتندلع المعارك على الأرض بين الحوثيين من جهة، والقوات الحكومية وحلفائها من جهة أخرى.

كان قصف الدبابات عشوائياً ومن المستحيل تحديد الأهداف المحتملة للقصف أو حتى توخي الحذر. مكثنا في الشقة الواقعة في الجزء الذي يسيطر عليه الحوثيون من المدينة، ونحن باستمرار نسمع دوي القذائف التي تطلقها القوات المناهضة للحوثيين وهي تنفجر على بعد بضعة أحياء. في إحدى الليالي أمضيت وأختي الليل بأكمله في رواق المنزل دون أن يغمض لنا جفنٌ.

في الصباح التالي، ذهبنا لتفحص منزلنا، فوجدناه سليماً، ومنزل جارنا أيضاً، ولكن الأخير لا يزال يقطنه المقاتلون. جلس والدي على الكنبة محدقاً في السقف بصمت لم أره عليه من قبل. حزمنا بعض الأغراض وفي أقل من ساعة كنا قد غادرنا بيتنا للمرة الأخيرة دون أن نعلم متى سنراه مرة أخرى.

حياة جديدة، بعيداً عن اليمن

في منتصف مايو / أيار، أدرك أهلي أن قرار العودة إلى تعز كان خاطئاً، وكما غردت على تويتر في ذلك الوقت، كان الوضع سيئاً جداً في المدينة، فغادرنا مجدداً. كانت السيارات تصطف في طابور طوله بضعة كيلومترات فوق الجبل بانتظار وصول الوقود، لكنا نجحنا بالعودة إلى نفس الفندق بمدينة إب.

بعدها بأيام قليلة، رأى والدي مسلحين حوثيين في بهو الفندق، حضروا لاستلام رواتبهم من ضابط حول الفندق إلى مكان خطير على المدنيين، كعادة المسلحين حيثما حلوا. حزمنا حقائبنا بسرعة وغادرنا بحثاً عن فندق أخر أكثر أماناً وبعدا عن المسلحين، حتى تأكدنا أن الفندق الذي غادرناه خالٍ من المقاتلين، فعدنا إليه.

قضينا معظم وقتنا في الغرفة، وكان أخي الكبير هو الوحيد الذي يخرج من الفندق لإحضار الطعام، ولم تغب عنا أصوات دوي الغارات الجوية، لكن القصف لم يكن قريبا منا، ورغم أن الفندق يعج بالعديد من العائلات التي نزحت من تعز، لم يمض وقت طويل قبل أن تستهدف الضربات الجوية المكثفة معسكراً قريباً منه، فأرشدنا موظفو الفندق إلى القبو حيث اختبأنا مع حوالي عشرين امرأة وطفل. كان بعضهم يمكثون في إب مؤقتاً إما بانتظار استصدار جوازات السفر أو حتى تمكنهم من الذهاب نحو الحدود مع السعودية للبقاء مع عائلاتهم هناك، والبعض الآخر كان يأمل العودة إلى تعز، أما نحن، فلم نكن قد حسمنا قرارنا بعد.

عندما توقف القصف، أخبرتني أمي بضرورة مغادرة الفندق، ففي النهار السابق عندما كانت تتجول بالقرب، سمعت إشاعة مفادها أن التحالف سيقصف الفندق، الذي قيل أنه ملك لأحد الحوثيين، خاصة مع وجود معسكر قربه، وبما أنه تم قصف المعسكر فعلاً، لم نعد نشعر بالأمان. حزمنا حقائبنا مجدداً مع أننا لم نكن متأكدين من وجهتنا، قبل أن يقرر أبي التوجه نحو صنعاء حيث يسكن أخوي الآخرين. انتقلنا جميعاً – كان عددنا ثلاثة عشر – إلى منزل أخوي وعائلتيهما المؤلف من طابقين، حينها أخذت أفكر بمغادرة اليمن وأحث أهلي على السفر إلى السعودية عبر معبر الطوال الحدودي.

كانت المنطقة المحيطة بمنفذ الطوال، على بعد 275 كيلومتر شمال غرب صنعاء، عبارة عن جبهة حرب من الجهة اليمنية، وبالرغم من هذا، قامت العديد من العائلات بالمخاطرة والقيادة إلى هناك، وكان الكثيرون يعودون أدراجهم إذ يرفض الحوثيون السماح لهم بالعبور، بينما السعودية تسمح لليمنيين بالعبور ولكن اندلاع القتال قرب المعبر أدى إلى إغلاقه نهائيا. المعبر الآخر هو معبر الوديعة الحدودي الذي يبعد أكثر من 500 كيلومتر شرق صنعاء، يستخدم فقط كمنفذ تجاري ولكن الكثير من العائلات كانت تعبره نحو السعودية لتسافر من هناك إلى القاهرة أو عمان، وقد رفض أبي فكرة السفر عبره، إذ كان واثقاً أن مطار صنعاء الدولي الذي أوقف رحلاته المدنية مؤقتا، منذ 28 مارس / آذار سيفتح قريباً مما يسمح لنا بالسفر منه إلى الأردن.

كان أبي محقاً، ففي 19 مايو / أيار أعلنت اليمنية للطيران استئناف رحلاتها من مطار صنعاء، لكن مقاعد أول رحلتين إلى عمان كانت محجوزة بالكامل، فحجزنا على متن الرحلة الثالثة في 5 يونيو / حزيران. النوافذ في صالة المطار محطمة، والغبار يملأ المكان، بينما العديد من العائلات قد وصلت بسلام قبل موعد انطلاق رحلتنا، وهناك امرأة تودع ابنها المسافر إلى كندا لمتابعة دراسته، وأخرى ذاهبة مع ابنها إلى عمان لتلقي الرعاية الطبية. بعث الإقلاع نوعاً من الراحة النفسية، فالجميع يستعجل المغادرة.

في تلك الفترة، كان على جميع الرحلات المغادرة من صنعاء التوقف في مطار بيشة السعودي، وهناك تقم قوات الأمن السعودية بتفتيش الطائرة وركابها قبل السماح لها بمتابعة طريقها إلى عمان.

لاحقاً في أغسطس / آب 2016 أجبر التحالف بقيادة السعودية والإمارات المطار على إيقاف الرحلات التجارية نهائيا، ولا تزال هذه الرحلات متوقفة حتى يومنا هذا.

الاستقرار في الأردن

استقر العديد من اليمنيين في عمان حيث تم تسجيل حوالي 14,700 يمني كلاجئين هناك.[4] الأرقام الفعلية قد تكون أكبر، فكثير من اليمنيين القادرين على إعالة أنفسهم لم يسجلوا كلاجئين أو يسعوا للحصول على معونات وقاموا – كما فعلنا نحن – بشراء أو استئجار منزل واستقروا هناك كمهاجرين حتى يتمكنوا من العودة إلى اليمن.

بعد أربع سنوات في عمان، أشعر كم أنا محظوظة أنني على قيد الحياة وأعيش بأمان، أشتاق لتعز من وقت لآخر، خاصة عندما أزور المناطق القديمة في عمان التي تذكرني تلالها ومبانيها بمدينتي، لكنني لا أنوي العودة في المدى القريب.

بعد شهرين من مغادرتنا اليمن، دمرت غارات جوية شنت في 4 أغسطس / آب 2015 المنزل المجاور لمنزلنا عندما قطنه مقاتلون حوثيون، تضرر منزلنا ولكنه لم يدمر، فحسب الصور التي تم إرسالها إلينا، كان سور المنزل مدمراً والنوافذ محطمة، لحقت بعض الضرر بالأثاث وتبعثر بعضه في الفناء، وكان الغبار والحطام يعمان المكان، بالإضافة إلى محاولة فاشلة لسرقة المولد الكهربائي الثقيل الذي لم يتمكن اللصوص سوى من أخذ بطاريته.

الاستقرار في الأردن لم يكن سهلاً، إذ كان من الصعب إيجاد عمل لنا كأجانب، لذلك قمت بأعمال تطوعية خلال أول سنتين، أما الآن، فعمان هي المنزل – حيث أشم خبز أمي وحيث أشعر بالأمان.

الحواشي

[1] “ورقة حقائق، اليمن / يونيو / حزيران 2019،” المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر موقع ReliefWeb، يونيو / حزيران 2019، https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Yemen%20Factsheet_June%202019%20%28Final%29.pdf

[2] “الخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين والمهاجرين” بوابة البيانات التشغيلية التابعة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اطلع عليه بتاريخ 20 ديسمبر / كانون الأول 2019 https://data2.unhcr.org/en/situations/yemen. “ورقة حقائق نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأردن، مايو / أيار 2019،” المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر موقع ReliefWeb، سبتمبر / أيلول 2019، https://data2.unhcr.org/en/documents/download/71536. “ورقة حقائق نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مصر، أغسطس / أب 2019،” المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أغسطس / أب 2019، http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20Egypt%20Fact%20Sheet%20-%20August%202019_0.pdf

[3] “اليمن، النزوح من المدن إلى المناطق الريفية”، مركز رصد النزوح الداخلي، أكتوبر / تشرين الأول 2019، http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/201910-urban-yemen_0.pdf

[4] “ورقة حقائق نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأردن، سبتمبر / أيلول 2019،” المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر موقع ReliefWeb، سبتمبر / أيلول 2019، https://data2.unhcr.org/en/documents/download/71536

Read this in English

Read this in English